一篇流水账————那些流经我的回忆-19

同自己作战

11月2日,周六,农历十月初二,晴。都说成都烂九月,可今年的阳光偏偏比往年任何时候都多。

坐地铁,读书。还是凯伦·布列克森的《走出非洲》,读到本土居民会在月圆之夜围着篝火拿着用来打猎的武器跳舞。这是传统,自然也要邀请远来的“客人”参加,作为欧洲人的作者其实很不能理解这样的活动,于是她说“当地人同自然的脐带还没有剪断”。我将这种评价简单地归类为一种来自文明世界的傲慢与偏见,从文章的字里行间是可以感觉出来的,尤其是,当两个原住民孩子因为一场意外造成一死一伤后,当地人邀请作者出席听证,但被作者以一种回避的态度逃避过去后。我知道这是一种来自第三视角的目光,我不是作者,但是我却在职责这样的行为充满傲慢,用今天的话来讲,就是”键盘侠“,其实我也清楚,若我是当事人,八成也会选择保留傲慢的态度,然后”用帽子挡住眼睛,快速从后门溜走,全然不顾正门围坐的老者们“。

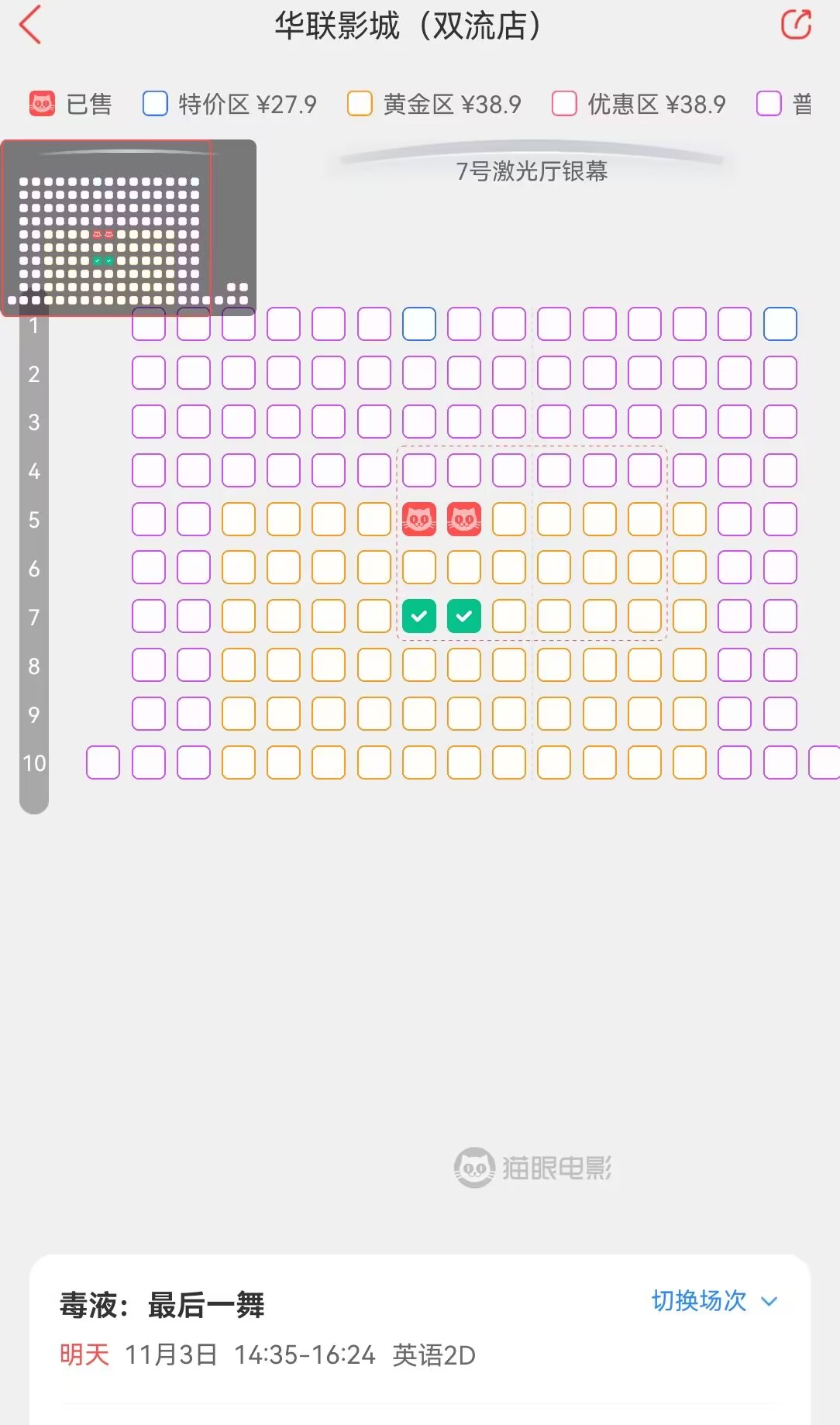

周天看电影,是毒液的续作,一言以蔽之,不如第一部。作为一种”共生体“,毒液与男主彼此谁都离不开谁,有趣的是,这两位主要角色的配音演员都是同一个人。没有矛盾,就不可能造就好的剧本,于是电影中形影不离的一对搭档间的矛盾也没有停过。作为一种”共生体“,毒液与男主彼此谁都离不开谁,有趣的是,这两位主要角色的配音演员都是同一个人,某种意义上说,毒液形象的塑造倒也算是一种”自相矛盾“,却在两个个体之间形成了某种互补关系,倒也增添了不少看点——具体点说,就是现在所说的”反差萌“。

所有焦虑的源头,以及所有增大其影响的所有因素,都来自自己。怕没得到,或者过于期待导致与现实的落差过大,这些都是不稳定因素。要想生活好一些,不免得要降低期待,这绝对是与自己作战的过程,因为其中存在对抗性。于是,这又加重了焦虑的情绪。

治学的态度

11月16日,周六,农历十月十六,随意立冬许久,但气温维持在舒适的20度上下,除了少许雾霾,气候宜人。据说从明天开始降温。

咕噜随着大部队去出差了,连同泠师傅一起,一群人搞学术扔下了我。不过这也是好事,我终于有时间能实现一点我在科研方向的一点点想法——与其说是想法,不如说是一点从殆尽的牙膏管里挤出来的牙膏。困扰于内存溢出,显存不足等问题,我将训练移至cpu,设置1轮epoch,将batch size从16减少至1,终于让程序跑了起来,却给人一种穿着人字拖跑马拉松的感觉。不指望第一次训练能够有多优秀的效果,只期望它能够运行起来,这是我治学的态度,若是后来的任何想法能让结果好看一点点,那都是进步。

玩游戏,是育碧的罐头游戏《FarCry:Primal》。游戏背景被设置在原始人时期,玩家将扮演部落首领带领部落同敌对部落作战走向辉煌。主角的部落中,有一位被称为“思想家”的角色,名为”尔奇”,在同主角相遇后,要求主角帮助他进行了三场实验。第一场是为了验证为什么鸟会飞,他得出结论是因为鸟有羽毛,于是就委托主角为他寻来三根鸟羽,带着它们从悬崖上一跃而下;第二场是为了验证自己的皮肤为什么不能像石头一样防备敌人的长矛,于是托主角寻来龟壳和石头,穿在身上并让主角用长矛刺他;第三场则略带重口,他认为自己的洞穴被熊袭击是因为身上的臭味不够浓烈,于是拜托主角为他寻找犀牛粪等材料涂在身上,然后只身抵挡棕熊的袭击。若是将“尔奇”放在今天,他可能就是科学家的角色,尽管他的实验在现在人看来有点令人匪夷所思。这也是一种治学的态度。

看书。《走出非洲》我最终还是没有耐心读完了,不是因为作家的原因,而是因为这样的生活距离现代文明实在有点远。不同于游戏,文字需要更多人的共鸣才能吸引人读下去。最后一次翻开这本书,是在凌晨去北京的飞机上,主角带了一位助手,共同了结了一对狮子的性命——一对夫妻,公狮威风凛凛,母狮形影不离,作者负责在黑夜之中拄着手电筒,助手负责开枪。文中提到,这一对伉俪在作者的农场里“无恶不作”,不仅破坏了羊圈,还叼走了许多只羊崽子——这远比直接杀羊吃肉还要难以忍受,毕竟没了羊崽子,等于失去了羊圈的未来。开枪时是晚上,作者详细叙述了打猎后的心里活动,那不是自责,而是一种兴奋,一种心跳不已的征服感。放下书,舷窗投入了黎明的第一缕阳光。