一篇流水账——那些流经我的回忆-7

十一月的第一周

没为十一月的第一周想到合适的标题,暂且敷衍一下。事实上这不能算是完全的十一月——周一和周二还被十月占有着。十月最后一个周末,我“学”会了两项新技能——分别托实验室同门和室友的福,我学会了玩《饥荒》和打网球。说是学会,但还完全没有理解这两项活动,唯一感觉明显的,是我们应该珍惜稳定生活的感慨和手腕的酸楚。

周五,一位远在新加坡上学的室友竟暂时放弃了新爷的身份,回到了就别的学校。一群老朋友去唱了歌,吃了火锅,到了晚上,把又要匆忙离开的新爷送到了地铁站,剩下的人继续步行回学校。想了想,以后的生活大概会有很多这种短暂相聚,然后匆匆又分别的情况。

周六,去吃了广式早茶。店门口是一块醒目的牌子:若遇到困难,可以直接向店员提出要求,免费吃甜点。这样的小店我也仅仅只是在B站的探店视频中见过,感慨一下真的有人愿意借一点光和热给正在遭遇刺骨凉的普通人,也算是给每一位顾客的一点暖意。

我不是南方人,这家店的口味是明显的甜咸口,却很意外地对我的口味。于谦大爷似乎在《人间烟火》里写过广式早茶,让三年前的我提前预知了广式早茶的口味——那是混着悠闲、惬意还有普洱茶特有的清爽的感觉,虽甜度报表,倒也不至于腻。

晚上,朋友圈突然被家里的初雪霸屏。除去忙碌的高中生活,这种天气总要在家里涮火锅吃的。虽是周六,但总归有人在风雪里忙碌奔波。

月光并非照耀着每一个人

- 这天夜跑路过白石桥,好不热闹。每逢迎新晚会前一个月,这个地方就挤满了各种展示才艺的学生:电吉他、街舞、架子鼓、诗朗诵,还有各学院的晚会主持人在练声,有路过这里手牵手的小情侣……仿佛是一面镜子,在2020年被疫情彻底打碎前也曾经照着我们。而现在这些碎片又被重新拼接,组合成一面完整的、像满月一样的明镜,开始照着别人——比我们还要稚嫩的那群人。

“月光并非照耀着每一个人。”这句话是我几天前在高中母校一位语文老师推文中看到的。邦达列夫在自己的散文中写下这句话,为那些不会主动追逐月亮的那群人惋惜。他似乎认为,那些在楼群闪烁的灯光彻底熄灭后就睡着的人们,注定会错过月亮的光泽最好的时候。今天我也想起了这句奇怪的话,但不知道是该释怀,还是应该继续为过去耿耿于怀。

- 今日立冬

十一月的第二周,2023的冬季正式来临。这一天,做了两件“大事”。第一件事是查了下半年的教资笔试成绩,结果是最简单的一门综合素质不合格。看到别人说,就是因为科一太简单,导致竞争力一下子爆表,这何尝不是一种悖论呢?考试越简单,它就越不简单。

第二件事是为了给这一天一点点“仪式感”,我装模作样地学墨客的做法,用蹩脚的行楷写了“立冬”二字。若不是因为纸是练习纸,我高低给他装裱起来挂墙上。

可总算是盼来了冬天,这简直就是我为之而生的季节,我就出生在深冬。冬天足够理性,足够令人清醒,没有人会在冬日的午后轻易睡去,冰冷的手脚一直在提醒你这并不是展现自我的时候。所以,与冬季息息相关的冷字通常也与不好相处挂钩,什么“高冷”、“冷酷”……完完全全是热情、温暖的对立面。

几年前上高中,在冬季最冷的时候我仍然骑行上下学,同时拒绝了住校和与别人拼车,自然也经常因此在冰天雪地里连人带车滑上一跤。彼时的我觉得这很朋克,免去了麻烦别人,也让自己不至于在关键时刻同室友闹矛盾,但最重要的,是向自己证明了我足够坚强。

今日周六,成都断崖式降温的第一天,从下午开始就一直在下雨。总想做点事情来避免胡思乱想,所以下午去加了一会班。晚饭后和同门告别,决定自己走回寝室,耳机里是网易云的日推—一首法语苦情歌,个人觉得十分衬托这样的天气。

晚上还在下雨,室友说他没带伞,是一个本科的妹妹他送回寝室来的。我随即大声斥责他没有留下对方的联系方式,然后给他谆谆教诲:加微信,正式道谢,然后顺其自然。我说,如果换了我,一定会去要联系方式,然后遭到了质疑。

周一,午饭前刷qq空间,偶然看到了初中同学J在发自己婚礼的预告,于是转头告诉了初中同学Z,他的反应也没有让我失望:“啊?”

J是曾经班上的历史课代表,为人低调腼腆。即使是多年以后,别人见到她的结婚照后还是会感慨一番:一点都没变,还是那个女孩。

于是,我从记忆里抽出上一辈贺人新婚的短信文案,装模作样地在评论区打出一句:新婚快乐。

人类是一条污染之流,我得去做大海。

- 16日晨,无眠。脑中有个自称为伊壁鸠鲁的声音在与我周旋。

“我不知道,别人的评价就那么重要?”

“我不在乎别人的评价,我想让事情是它本来该有的那个样子。”

“它已经是了,只是你还没看见罢了。你的感性永远排在感性后面。”

“不,我不知道怎么去定义该有的样子。是生产车间高度和谐、机械式的重复吗?是具有纳米级精度的光刻机那样吗?是欧拉证明全体自然数倒数和的逻辑那样吗?”

“欧拉,他要证明上帝的存在…”

“可是,上帝已死。”

“是的,上帝已死。你的上帝也未曾存在。你还有耳朵,用它们听听你周边的音乐;你还有眼睛,用它们看看你周边的色彩;你还有四肢,用它们感受一下本该从你身边消逝的风。”

“我知道,不听从自己的人注定要听从他人。你看,他们说,你要多努力…”

“嗯,你是得多努力,努力从他们的看法里出去,然后才能看见你的五湖四海。”

“活着就是为了别人的肯定,为了一点点薄薄的面子?我曾经有过…”

“活着是为了快乐。”

…

“我不信我要为了我的诞生而赎罪,我不想信我就这么走进了一个苦匣子。我有太多未竟之志,它们越积越多,最后将伴我一生。陈清扬?王小波?他说人生下来就是为了忍受摧残,一直到死。”

…

“行乐直须年少,尊前看取衰翁。”

Found out

Treasures are always lost

Legends are all forgotten

Who are you now?

登山,铜锅涮和颜值

这周六又去补了一下大学四年未能达成的目标——爬青城山。青城山是多数来成都旅游的人向往的地方,山里的空气总比山下好,风景也不至于只有高楼大厦,的确是换换心情的绝佳去处。过去的四年时光里,我似乎总有理由拒绝出门走走的理由,说到底还是爱安逸。不少曾经的老同学来成都玩,我都说不出几处好玩的地方——这点的确让我很愧疚。

其实这次出行准备十分不充分,我穿着并不合脚的马丁靴和不透气的外套,下阶梯时的每一步都仿似苦行僧,于是不得不挽着xixi的手,就像鲁智深挽着林黛玉,但还是收获颇丰:

到了张大千故居,见了张大千的真迹——咕噜问我什么时候把自己的字挂在上面,我当即夸下海口:一年后。可回寝后,我又看了看自己九块九包邮的毛笔+练习纸,决定还是把这个目标改成两年后。

上山路上,咕噜使用wwe美式摔跤的技巧掰开了一个苹果,随机吓到了一个上山的路人小哥。小哥女朋友问他为何如此惊讶,小哥表示感慨:咕噜一下子就掰开了那个大苹果,好可怕啊!

成功卷到了微信运动步数第一的位置,收获了一波虚荣心。

去之前被花猪一句话狠狠治愈:“我和我导师都失联一个月了,自己瞎鼓捣呗!”(虽然明摆着是安慰人的话)

下山后,去吃了一家以腊肉为主题的铜锅涮。之所以说是腊肉为主题,因为涮菜全部都是带腊字的:腊肉腊鸡腊排骨,连汤都带着浓重的烟熏味。我说,这不正宗——书上对老北京铜锅涮的描述,都是往中间的洞里加炭火涮羊肉蘸麻酱吃,而这家店直接用明火加热。

晚上回寝,看到白天拍的照片,惊觉自己为什么这么丑。我寻思平时照镜子时自己是一挺俊的小伙啊?于是打开知乎、B站、百度等学习网站,希望拯救一下我被刺了一刀的自尊和自信。得到的答案众说纷纭:有说是因为心理因素的,自己习惯了镜像翻转的自己,看照片的自己会觉得不舒服;也有人说,是因为镜子是平面,感知不了三维信息,而相机为了模拟人眼捕捉信息,会把镜头设置到尽量贴近肉眼。在与嚎嚎进行长达半小时的学术讨论后,最后得到结论:颜值没问题,是拍照人的问题。

肉体的蔑视者?先拿好筷子吧你!

周一晚上,嚎嚎发表暴论:哲学家都是一群只会说胡话的家伙。我恰好在看尼采的《查拉图斯特拉如是说》,就引用尼采的一句话反驳他:“他们毫不理解我:我不适合这些耳朵的嘴巴。”

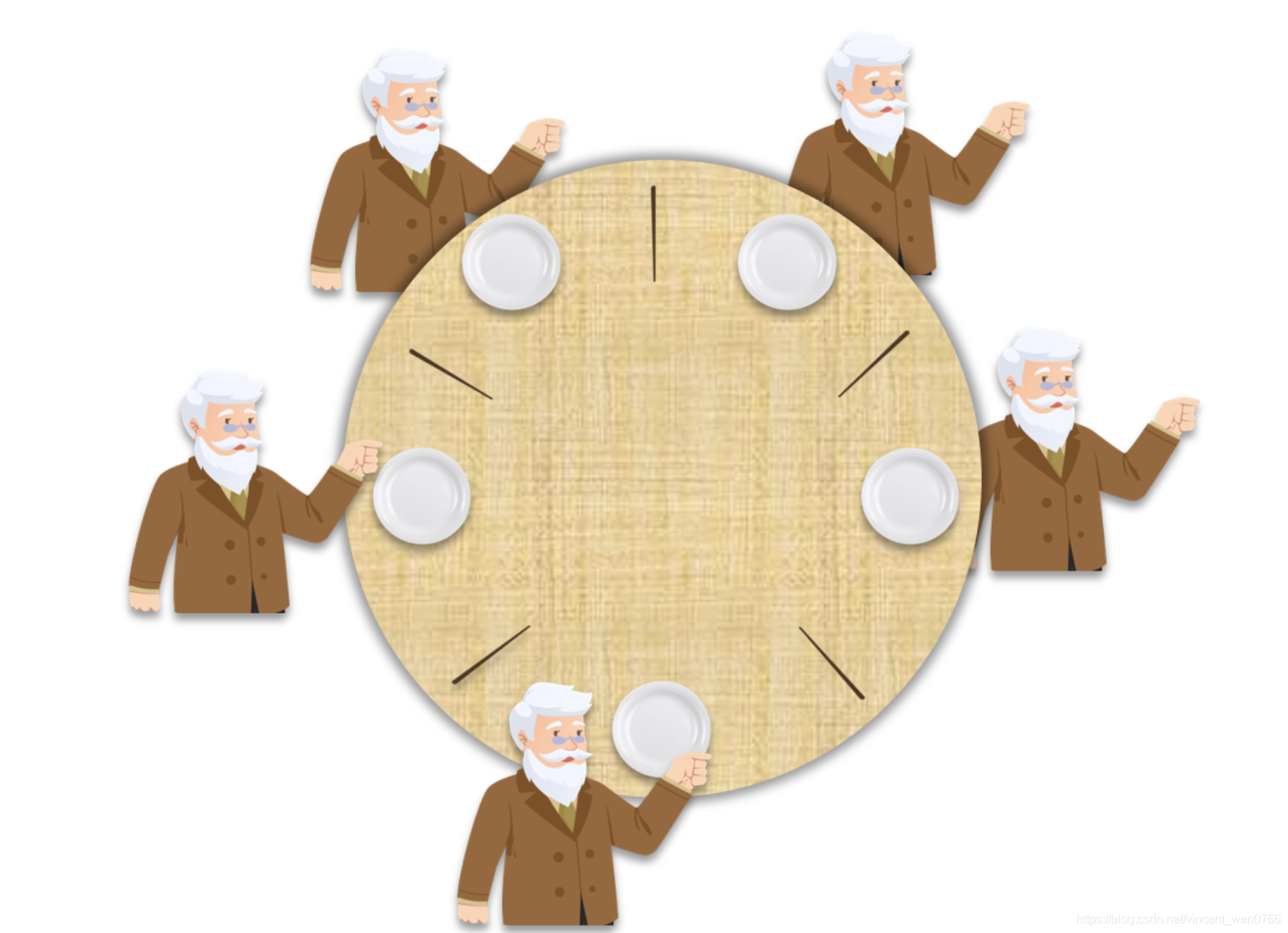

可转头又一想吧,作为理工科的学生,我们的确没多少时间思考轻与重灵与肉。于是计算机操作系统有个很著名的问题:哲学家就餐问题。五个哲学家围坐在圆桌上,每个人的中间都放着一根筷子,筷子的总数为2,但哲学家们只有同时拿起自己两边的两根筷子才能吃饭,请设计一种方法,能让不处于思考状态的哲学家可以吃到饭。如果你不具有并发控制临界资源的算法思想,可能就会导致尼采、柏拉图、黑格尔等人吃不到饭。

最后,还是贴几句尼采的金句吧:

这是真的,我们热爱生命;不是因为我们习惯活着,而是因为我们习惯爱。

人类是必被超越之物,因此你要爱你的道德,因为你将死于它们之手。

我所爱的是大地的道德:其中少有精明,更少有日常的智慧。

人类是一条污染之流。一个人必须是大海,以便接受一条污染之流而不被污染。

越寻求升到高处和亮处,他的根就越奋力地挣扎着往泥土里,往下,伸向黑暗和深邃中去——伸向罪恶中去。

精神怎样变成一匹骆驼,骆驼怎样变成一只狮子,狮子怎样最终变成一个赤子。

不听命于自己,便要听命于他人。

我的精神家园

两年前在学校,迷上了王小波的文笔。《我的精神家园》就是他的一本自选杂文集,当时在校图书馆借来看,只看了一部分就放暑假了。我不习惯把借来的书带回家,于是就在网易云听这本书的有声书。到现在我还记得王小波对“沉默的大多数”的讨论,以及他对“恭维”的反思,说的都是世人皆知的道理,却很少有人以他毫不避讳的方式写在纸上。

这天在电梯上,同门抽屉说我的“人设”十分贴合qq这个名为“变形”的表情,似乎被他给说对了。我确实很拧巴,在做决定前,总有那么百八十个“自我”在争抢我的身体,硬生生要把我的决定拉去百八十个不同的方向,最后硬生生错过我最想要的那个结果。也难怪我会认同黑塞的荒原狼,看似人性狼性纠缠在一起,实际是许多个自己在打架,一定要分出个胜负。荒原狼想要跳出“小市民”阶层,不愿意同“沉默的大多数”一同沉浮,可是又挣扎不出自己的圈套,就这样完美地卡在“小市民”和“不凡”之间的安逸中间。这是一种陷阱,一种精神已经在上层而肉体尚且在下层的精神陷阱,它会让你觉得你的精神境界已经足够高明,高明得肉体已经完全被抛在后面——再详细点,就是一种“心比天高,行不随之”的状态,理想是有了,可行动呢?

而我,锡锋的精神家园里有叔本华的部分,王小波写在《黄金时代》里的一段话可以解释这部分:

“陈清扬来找我,她说,人活在世上,就是为了忍受摧残,一直到死。想明白了这点,一切都能泰然处之。企图在梦中一直沉睡下去,这是每个人都有的希望。所谓的真实就是无法醒来。”

可我实际上不满足这种状态的,我想上进,我想让事情是它本来该有的样子。我与我,周旋久,可也只剩下周旋。

十一月即将结束,补充几件在十一月做过的事:

做了扎染。我染了一条围巾,一个帆布袋。围巾我自己留下了,我喜欢这些像闪电一样的纹;而嚎嚎喜欢这个帆布袋,遂将之赠予他。

被花猪拍照,再次引发“为什么我在照片里这么丑”的思考。(以下这张照片特别鸣谢是洋芋不是帕特头,大师级!)

遇见难得一见的好天气:没有雾霾,但有太阳。去东湖公园看看人看看草看看树(因为已经是仲冬,没有花,所以看不了花)。

最后记录一下我的快乐之源(我的偶像):抽象的陶喆。